ステークホルダー資本主義とは何か – 企業経営の新しい潮流を徹底解説します

フォーカスキーフレーズ:ステークホルダー資本主義とは何か、その特徴と従来の株主資本主義との違いについて詳しく解説

はじめに

「最近よく耳にするステークホルダー資本主義って一体何なの?」「従来の資本主義と何が違うの?」そんな疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。近年、企業経営の世界では大きなパラダイムシフトが起こっています。それがステークホルダー資本主義への転換です。

この記事を読むことで、ステークホルダー資本主義の基本概念から実際の企業事例まで、初心者の方でも理解できるように分かりやすく解説します。また、なぜ今この考え方が注目されているのか、そして私たちの生活や働き方にどのような影響を与えるのかも詳しくお伝えします。

ステークホルダー資本主義の基本概念

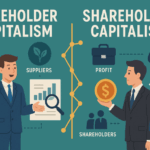

ステークホルダー資本主義とは、企業が株主だけでなく、従業員、顧客、取引先、地域社会、環境など、すべての利害関係者(ステークホルダー)の利益を考慮して経営を行う考え方です。

従来の株主資本主義では、企業の最大の目的は「株主の利益を最大化すること」でした。しかし、ステークホルダー資本主義では、「すべての関係者にとって価値を創造すること」が企業の使命となります。

この考え方の根底には、企業は社会の一員として存在し、様々な人や組織との関係性の中で成り立っているという認識があります。そのため、一部の人だけが利益を享受するのではなく、関わるすべての人が恩恵を受けられるような経営を目指すのです。

従来の株主資本主義との違い

株主資本主義とステークホルダー資本主義の違いを、分かりやすく表で比較してみましょう。

| 項目 | 株主資本主義 | ステークホルダー資本主義 |

|---|---|---|

| 主な目的 | 株主利益の最大化 | 全ステークホルダーの価値創造 |

| 重視する指標 | 株価、配当、ROE | ESG指標、社会的インパクト |

| 時間軸 | 短期的な利益重視 | 長期的な持続可能性重視 |

| 意思決定の基準 | 財務的リターン | 多面的な価値創造 |

この違いを理解することで、なぜ多くの企業がステークホルダー資本主義への転換を図っているのかが見えてきます。

ステークホルダー資本主義が注目される背景

では、なぜ今ステークホルダー資本主義が注目されているのでしょうか。その背景には、現代社会が直面する様々な課題があります。

まず、環境問題の深刻化です。気候変動や環境破壊が世界的な課題となる中、企業には短期的な利益よりも長期的な持続可能性を重視する姿勢が求められています。

次に、社会格差の拡大です。株主資本主義の下では、企業の利益が一部の富裕層に集中し、働く人々の賃金は停滞する傾向にありました。この結果、社会全体の格差が広がり、社会不安の要因となっています。

さらに、消費者や投資家の意識変化も大きな要因です。特に若い世代は、企業の社会的責任を重視し、「良い会社」を選んで商品を購入したり、投資を行ったりする傾向が強くなっています。

主要なステークホルダーとその関係性

ステークホルダー資本主義では、以下のような様々な関係者を考慮した経営が求められます。

- 従業員:適正な賃金、働きやすい環境、キャリア発展の機会

- 顧客:高品質な商品・サービス、公正な価格設定

- 取引先:公正な取引関係、共栄関係の構築

- 株主:適正な配当と長期的な企業価値向上

- 地域社会:雇用創出、地域経済への貢献

- 環境:持続可能な事業活動、環境負荷の軽減

- 政府・規制当局:法令遵守、税収への貢献

これらのステークホルダーは相互に関連しており、一つの利害関係者を犠牲にして他の利益を追求することは、長期的には企業の持続可能性を損なう可能性があります。

ステークホルダー資本主義のメリット

ステークホルダー資本主義を採用することで、企業は多くのメリットを得ることができます。

まず、リスクの分散です。様々なステークホルダーとの良好な関係を築くことで、一つの分野でのリスクが他の分野でカバーされ、全体としてのリスクが軽減されます。

次に、イノベーションの促進です。多様な視点を取り入れることで、新しいアイデアや解決策が生まれやすくなります。従業員の満足度が高い企業ほど、創造性や生産性が向上することが多くの研究で示されています。

ブランド価値の向上も重要なメリットです。社会的責任を果たす企業は、消費者や投資家から高い評価を受け、長期的なブランド価値の向上につながります。

さらに、人材の確保と定着にも効果があります。働きがいのある職場環境を提供することで、優秀な人材を引き付け、離職率を低下させることができます。

実際の企業事例から学ぶ

世界中の多くの企業がステークホルダー資本主義の考え方を取り入れています。その代表的な例を見てみましょう。

パタゴニアは、「地球が唯一の株主」という理念の下、環境保護を最優先に事業を展開しています。利益の一部を環境保護団体に寄付し、持続可能な素材の使用にこだわっています。

ユニリーバは、「持続可能な生活」をブランドの中核に据え、社会問題の解決と事業成長を両立させています。途上国での衛生改善や女性の社会進出支援など、様々な社会課題に取り組んでいます。

日本企業では、オムロンが「ソーシャルニーズの創造」を企業理念に掲げ、社会的課題の解決を通じて事業価値を創造しています。

これらの企業は、ステークホルダー資本主義の実践により、財務的な成果だけでなく、社会的な評価も高めています。

課題と批判的な視点

一方で、ステークホルダー資本主義には課題や批判もあります。

最も大きな課題は、異なる利害関係者間の利益の衝突です。例えば、従業員の賃金を上げると株主への配当が減り、環境投資を増やすと短期的な利益が下がる可能性があります。これらのバランスを取ることは容易ではありません。

また、成果の測定が困難という問題もあります。財務的な指標と違い、社会的な価値創造を定量化することは難しく、経営の透明性や説明責任の観点で課題があります。

短期的な業績への影響も懸念されます。長期的な視点で投資を行うため、短期的には競合他社に比べて業績が劣る可能性があります。

さらに、一部の批判者は、これを「グリーンウォッシング」や「単なるマーケティング戦略」として捉える場合もあります。

日本における現状と展望

日本では、政府が「新しい資本主義」を提唱し、ステークホルダー資本主義の考え方を推進しています。

多くの日本企業も、ESG経営やSDGsへの取り組みを通じて、この考え方を実践しています。特に、人的資本への投資や環境への配慮が重視されるようになってきています。

ただし、欧米企業と比べると、まだ取り組みが十分とは言えない状況もあります。今後は、より積極的で実質的な取り組みが求められるでしょう。

投資家の側でも、ESG投資への関心が高まっており、企業の評価基準が変化しています。これにより、企業はより本格的にステークホルダー資本主義への転換を図る必要に迫られています。

個人への影響と私たちにできること

ステークホルダー資本主義の広がりは、私たち個人にも大きな影響を与えます。

働く環境の改善が期待できます。企業が従業員を重要なステークホルダーとして位置づけることで、働きやすい環境づくりや適正な待遇改善が進む可能性があります。

消費者としての選択肢も広がります。社会的責任を果たす企業の商品やサービスを選ぶことで、より良い社会づくりに貢献できます。

投資家としての役割も重要です。ESG投資を通じて、持続可能な企業の成長を支援することができます。

私たち一人ひとりが、これらの視点を持って行動することで、ステークホルダー資本主義の実現を後押しすることができるのです。

今後の展望と課題

ステークホルダー資本主義は、今後も世界的な潮流として続いていくと考えられます。

技術革新により、社会的インパクトの測定や透明性の向上が進むでしょう。AIやビッグデータの活用により、より精密な効果測定が可能になります。

また、規制環境の変化も予想されます。各国政府は、企業の社会的責任をより明確に求める法制度の整備を進めており、これが企業行動の変化を促すでしょう。

一方で、グローバルな課題解決には、国際的な協力と標準化が必要です。異なる文化や価値観を持つ国々が、共通の枠組みで取り組むことが重要になります。

最終的に、ステークホルダー資本主義の成功は、企業、政府、そして私たち市民一人ひとりの意識と行動にかかっています。

まとめ

ステークホルダー資本主義とは、企業が株主だけでなく、すべての利害関係者の利益を考慮して経営を行う考え方です。この新しい資本主義の形は、環境問題や社会格差などの現代的課題に対応するものとして注目されています。

従来の株主資本主義との大きな違いは、短期的な利益追求から長期的な価値創造へと企業の目標が変化することです。これにより、企業はより持続可能で社会に貢献する事業活動を行うことが期待されています。

実際の企業事例を見ると、ステークホルダー資本主義を実践する企業は、財務的な成果だけでなく、社会的な評価も高めています。しかし、異なる利害関係者間の利益の衝突や成果の測定の困難さなど、課題も存在します。

日本においても、政府の推進や企業の取り組みにより、この考え方が広がりつつあります。私たち個人も、働く人として、消費者として、投資家として、この変化に積極的に関わっていくことが重要です。

ステークホルダー資本主義は、単なる経営手法の変化ではなく、社会全体の在り方を見直す大きな転換点です。この理解を深めることで、より良い社会づくりに貢献できるのではないでしょうか。

注意:この記事の情報は2025年7月時点のものです。ステークホルダー資本主義に関する議論や実践は日々進化しており、最新の情報や動向については、信頼できる情報源で確認することをお勧めします。

コメント