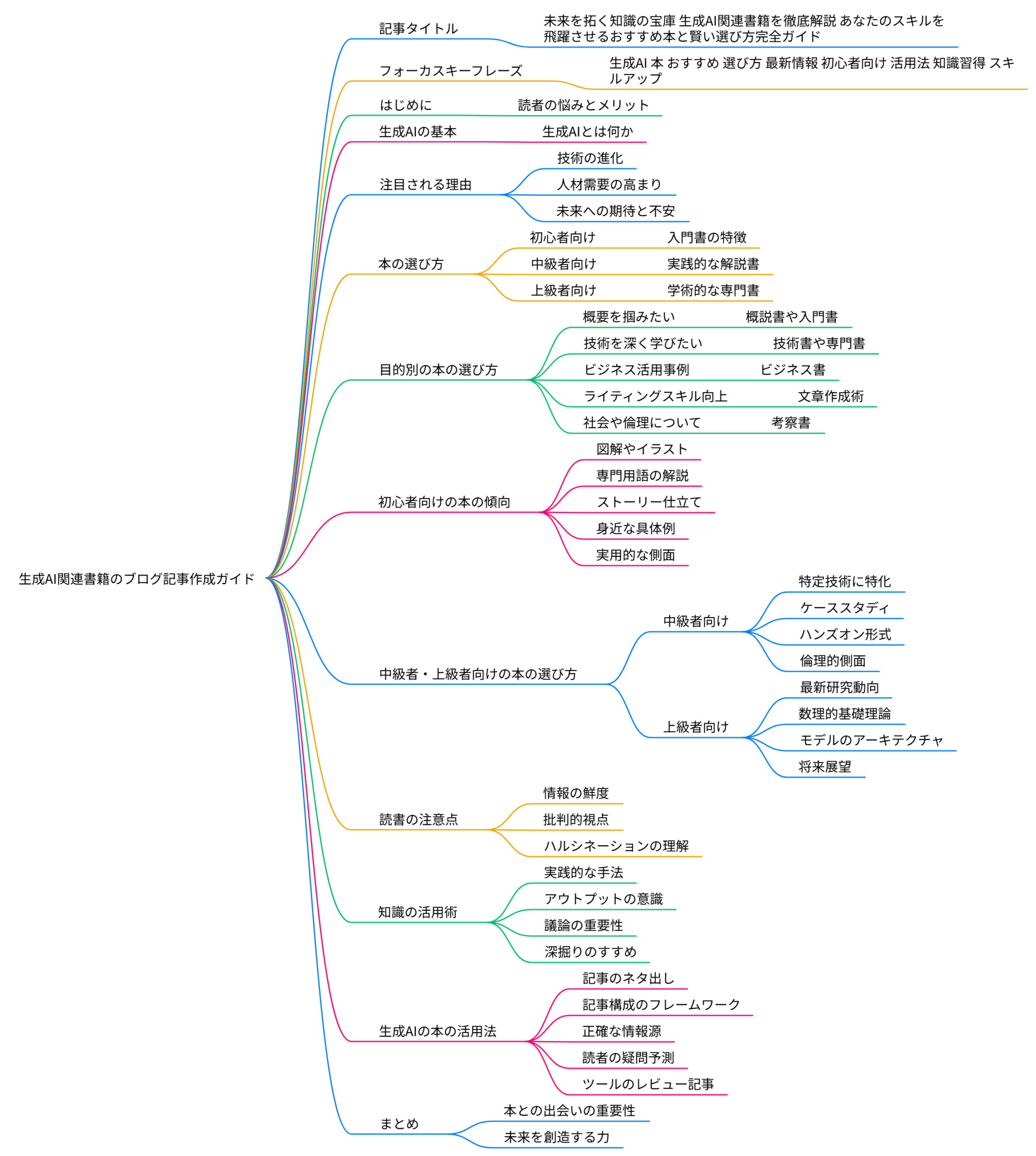

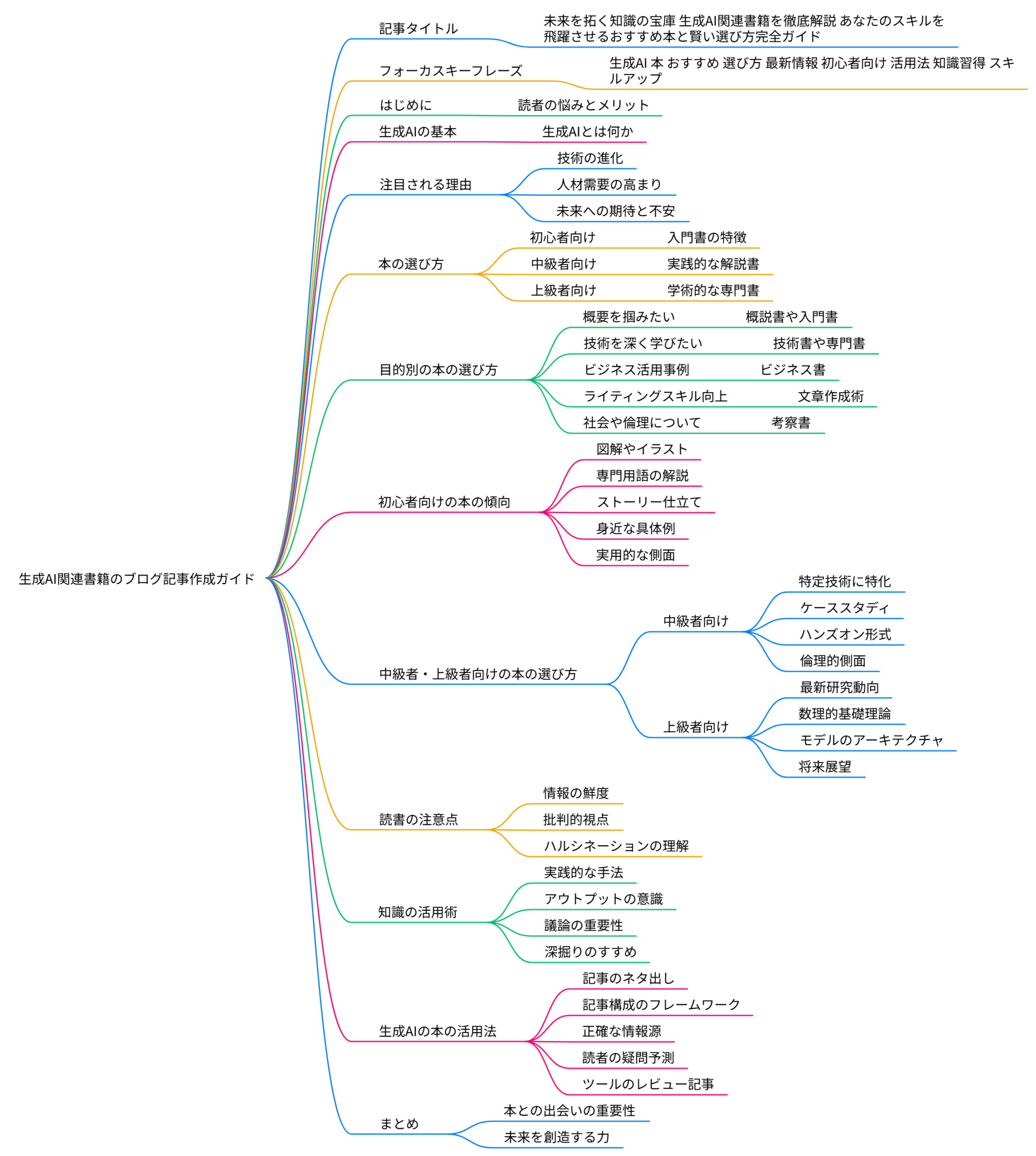

- はじめに

- そもそも生成AIってなんだろう?基本の「き」をわかりやすくおさらいします

- なぜ今多くの人が「生成AIの本」に注目し始めているのでしょうか?その理由を探ります

- 【レベル別完全ガイド】あなたに本当に役立つ生成AIの本を見つけるための賢い選び方

- 【目的別徹底ガイド】あなたが生成AIの本から得たいものは何ですか?目的別おすすめジャンル紹介

- 【初心者さん大歓迎】最初の一歩に最適!わかりやすさ重視のおすすめ生成AIの本の傾向

- 【ステップアップを目指すあなたへ】より深く理解するための中級者・上級者向け生成AIの本の選び方

- 生成AIの本を読む前に知っておきたい注意点と、知識を最大限に活かすための賢い活用術

- 【実践編】生成AIの本で得た知識をあなたのブログ記事作成にフル活用する方法を伝授します

- まとめ 未来を読み解き、創造する力を与えてくれる「生成AIの本」との出会いを大切に

はじめに

「最近よく聞く生成AIって何だろう?もっと詳しく知りたいけど、どんな本を読めばいいかわからない…」

「最近よく聞く生成AIって何だろう?もっと詳しく知りたいけど、どんな本を読めばいいかわからない…」

「生成AIの本がたくさんありすぎて、自分に合った一冊を見つけられない…」

「生成AIの本を読んで、仕事や学習に活かせる実践的な知識を身につけたい!」

こんなお悩みをお持ちではないでしょうか。生成AIの技術は目覚ましいスピードで進化しており、私たちの生活やビジネスに大きな変化をもたらしつつあります。そんな時代だからこそ、信頼できる情報源である「本」を通じて、体系的に知識を習得することの重要性が増しています。

この記事では、数ある生成AI関連書籍の中から、あなたの目的やレベルに合った最適な一冊を見つけるための具体的な選び方や、おすすめのジャンル、そして読書の際の注意点や活用術まで、幅広く徹底的に解説します。この記事を読めば、あなたも生成AIに関する理解を深め、未来を切り拓くための知識という強力な武器を手に入れることができるはずです。さあ、一緒に生成AIの本の世界へ旅立ちましょう!

そもそも生成AIってなんだろう?基本の「き」をわかりやすくおさらいします

最近、ニュースやインターネットで「生成AI」という言葉を耳にする機会が本当に増えましたよね。でも、「具体的にどんなものなの?」と聞かれると、ちょっと説明に困ってしまう方もいらっしゃるかもしれません。まずは基本から簡単におさらいしておきましょう。

生成AI(ジェネレーティブAI)とは、まるで人間のように新しいコンテンツ、例えば文章、画像、音楽、プログラミングコードなどを自動で「生成」することができる人工知能の一種です[64]。大量のデータを学習することで、そのデータの中にあるパターンや特徴を理解し、それに基づいてオリジナルのアウトプットを生み出すことができるのが大きな特徴です。身近な例で言えば、質問に自然な文章で答えてくれるチャットボットや、指示するだけで美しいイラストを描いてくれる画像生成ツールなどが挙げられます[49][65]。これらの技術は、私たちの創造性を刺激したり、面倒な作業を効率化したりと、様々な可能性を秘めているんです。

なぜ今多くの人が「生成AIの本」に注目し始めているのでしょうか?その理由を探ります

では、なぜ今、これほどまでに「生成AIの本」が注目を集めているのでしょうか。それにはいくつかの理由が考えられます。

第一に、生成AI技術の急速な進化と社会への浸透です。日々新しいサービスやツールが登場し、ビジネスシーンだけでなく、教育現場や個人の創作活動など、幅広い分野での活用が始まっています[47][79]。このような状況下で、信頼性の高い情報を体系的に学びたいというニーズが高まっているのです。インターネット上の情報は玉石混交で、断片的なものも少なくありません。その点、専門家によって執筆・編集された書籍は、基礎から応用までを網羅的に、かつ正確に理解するための優れた情報源となります。

第二に、生成AIを使いこなし、変化に対応できる人材への需要の高まりです。企業は生成AIを導入することで業務効率化や新たな価値創造を目指しており、それに伴い、AIに関する知識やスキルを持つ人材が求められています[68][87]。生成AIの本を読むことは、自身の市場価値を高め、キャリアアップに繋がる可能性も秘めているのです。

第三に、生成AIがもたらす未来への期待と、同時に存在する不安感です。生成AIは私たちの生活を豊かにする一方で、雇用のあり方や情報の信憑性など、新たな課題も提起しています。書籍を通じて多角的な視点から生成AIを学ぶことで、未来をより深く洞察し、変化に主体的に対応していくための指針を得ようとする動きがあると言えるでしょう。

【レベル別完全ガイド】あなたに本当に役立つ生成AIの本を見つけるための賢い選び方

生成AIの本と一口に言っても、その内容は多岐にわたります。初心者向けから専門家向けまで、レベルも様々です。自分に合わない本を選んでしまうと、途中で挫折してしまったり、期待した知識が得られなかったりすることも。ここでは、あなたの現在の知識レベルに合わせた本の選び方のポイントをご紹介します。

初心者の方へ おすすめの選び方

「生成AIって言葉は知っているけど、仕組みや種類はよくわからない…」という初心者の方は、まず専門用語が少なく、図解やイラストが豊富で、平易な言葉で解説されている入門書を選ぶのがおすすめです。生成AIの全体像や基本的な概念、代表的な活用事例などを優しく教えてくれる本が良いでしょう。「マンガでわかる」「図解でスッキリ」といったタイトルの本や、Q&A形式で疑問に答えてくれる本も理解を助けてくれます。まずは「生成AIって面白いかも!」と感じられるような、親しみやすい一冊から始めてみましょう。

中級者の方へ おすすめの選び方

「生成AIの基本的なことは理解しているつもりだけど、もっと深く知りたい」「実際に業務で活用するためのヒントが欲しい」という中級者の方は、特定の技術や分野に焦点を当てた解説書や、より実践的な活用方法を紹介している本が適しています。例えば、特定のAIモデル(ChatGPT、Stable Diffusionなど)の詳しい使い方や、プロンプトエンジニアリングのテクニック、特定の業界での応用事例などを深掘りした書籍が良いでしょう[55][62]。また、倫理的な課題や社会への影響について考察した本も、視野を広げるのに役立ちます。

上級者・専門家の方へ おすすめの選び方

「生成AIの技術開発に携わっている」「最新の研究動向や理論的背景を深く理解したい」という上級者や専門家の方は、学術的な専門書や、最新の論文をまとめた書籍、特定のアルゴリズムやモデル構造について詳細に解説した技術書などが選択肢に入ってきます。海外の著名な研究者による著作の翻訳版や、特定のカンファレンスの論文集なども貴重な情報源となるでしょう。また、数式やプログラミングコードが多く含まれる専門的な内容の本も、より深い理解を助けてくれます。

【目的別徹底ガイド】あなたが生成AIの本から得たいものは何ですか?目的別おすすめジャンル紹介

生成AIの本を選ぶ際には、自分の「目的」を明確にすることも非常に重要です。何を知りたいのか、本を読んで何をしたいのかによって、選ぶべき本のジャンルは大きく変わってきます。

とにかく概要を掴みたい!全体像を理解したい方向け

この目的の方には、生成AIの歴史から最新動向、主要な技術、社会への影響までを幅広く網羅した概説書や入門書がおすすめです。「生成AIとは何か」という基本的な問いに答えてくれるだけでなく、今後の可能性や課題についても触れている本を選ぶと、バランスの取れた知識が得られます。

プログラミングや開発に活かしたい!技術を深く学びたい方向け

この目的の方には、特定のAIモデルの仕組みやアルゴリズム、API連携の方法、開発環境の構築などを解説した技術書や専門書が適しています[51]。Pythonなどのプログラミング言語を用いた実践的なコード例が掲載されている本や、具体的なアプリケーション開発のチュートリアルが含まれている本を選ぶと、手を動かしながら学ぶことができます。

仕事で成果を出したい!ビジネス活用事例を知りたい方向け

この目的の方には、様々な業界での生成AI導入事例や、業務効率化、新規事業創出のアイデアなどを紹介したビジネス書がおすすめです[48][73]。マーケティング、企画、カスタマーサポートなど、具体的な職種での活用方法に焦点を当てた本や、導入時の注意点、成功のポイントなどを解説した本も参考になるでしょう。

文章作成やブログ執筆に役立てたい!ライティングスキルを向上させたい方向け

この目的の方には、生成AIを活用した文章作成術や、ブログ記事のアイデア出し、構成作成、リライトなどのテクニックを解説した書籍が役立ちます[64][81]。効果的なプロンプトの書き方や、生成された文章をより自然で魅力的に編集する方法などを学べる本を選ぶと、ライティングの効率と質を同時に高めることができます。

未来を予測したい!社会や倫理について考えたい方向け

この目的の方には、生成AIが社会構造や経済、倫理観、法制度などに与える影響を深く考察した書籍や、未来予測に関する本がおすすめです。AIと人間の共存のあり方や、AI時代に求められる人間の役割など、示唆に富んだ議論が展開されている本を選ぶと、思考を深めるきっかけになるでしょう。

【初心者さん大歓迎】最初の一歩に最適!わかりやすさ重視のおすすめ生成AIの本の傾向

生成AIの世界は奥深く、専門用語も多いため、初心者の方が最初の一冊を選ぶのはなかなか大変ですよね。ここでは、特に初心者の方に向けて、どのような傾向の本がおすすめか、具体的なポイントをいくつかご紹介します。特定の本を名指しするわけではありませんが、これらのポイントを押さえておけば、きっとあなたにぴったりの入門書が見つかるはずです。

- 図解やイラストが豊富 言葉だけでは理解しにくい概念も、視覚的な情報と組み合わせることで格段にわかりやすくなります。生成AIの仕組みやデータの流れなどを、親しみやすいイラストや図で解説している本は、初心者の方にとって心強い味方です。

- 専門用語の解説が丁寧 「ディープラーニング」「ニューラルネットワーク」「大規模言語モデル」など、生成AIの分野には多くの専門用語が登場します。これらの用語を一つ一つ丁寧に、かつ平易な言葉で解説してくれる本を選びましょう。巻末に用語集がついているものも便利です。

- ストーリー仕立てや会話形式 難解なテーマも、物語やキャラクター同士の会話を通じて学ぶことで、より楽しく、スムーズに理解できることがあります。特に、マンガ形式で解説している本は、活字が苦手な方にもおすすめです。

- 身近な具体例が多い 生成AIが実際にどのように使われているのか、私たちの生活にどう関わっているのかを、具体的な例を挙げて説明してくれる本は、内容をイメージしやすく、興味を持って読み進めることができます。

- 「何ができるか」に焦点 技術的な詳細よりも、「生成AIを使って何ができるのか」「どんなメリットがあるのか」といった、実用的な側面に焦点を当てている本は、初心者の方が最初の一歩を踏み出すのに適しています。

これらのポイントを参考に、書店で実際に手に取ってパラパラとめくってみたり、オンライン書店のレビューを参考にしたりしながら、自分にとって「わかりやすそう!」「面白そう!」と思える一冊を探してみてくださいね。

【ステップアップを目指すあなたへ】より深く理解するための中級者・上級者向け生成AIの本の選び方

生成AIの基礎を理解し、さらに専門的な知識や実践的なスキルを身につけたいと考えている中級者・上級者の方には、より踏み込んだ内容の書籍がおすすめです。ここでは、ステップアップを目指す皆さんが本を選ぶ際のポイントをいくつかご紹介します。

中級者向けのポイント

- 特定の技術やツールに特化 ChatGPTの高度な使い方、画像生成AIのプロンプトテクニック、特定のプログラミングライブラリの活用法など、自分が深めたい分野に特化した解説書を選びましょう[57][83]。

- 実践的なケーススタディが豊富 様々な業界や業務における生成AIの具体的な活用事例や、導入プロジェクトの成功・失敗談などを紹介している本は、実務に直結する学びが得られます。

- ハンズオン形式の演習 実際に手を動かしながら学べるように、サンプルコードや演習問題が用意されている技術書は、スキルの定着に繋がります。

- 倫理的・法的側面への言及 生成AIの利用に伴う著作権、プライバシー、バイアスといった問題について、具体的な事例とともに解説している本は、責任あるAI活用に不可欠な知識を提供してくれます[64]。

上級者・専門家向けのポイント

- 最新の研究動向や論文ベース 生成AI分野のトップカンファレンス(NeurIPS、ICMLなど)で発表された論文や、最新の研究成果を解説・分析している書籍は、最先端の知識を得るのに役立ちます。

- 数理的な基礎理論の解説 機械学習、深層学習、自然言語処理などの根幹となる数学的理論やアルゴリズムについて、厳密かつ詳細に解説している専門書は、技術の本質的な理解を深めます。

- 特定モデルのアーキテクチャ解説 TransformerモデルやGAN(敵対的生成ネットワーク)など、重要なAIモデルの内部構造や動作原理を詳細に解説した書籍は、研究開発者にとって貴重な情報源です。

- 将来展望や未解決問題への言及 生成AI技術の今後の発展方向や、現時点での限界、未解決の課題などについて論じている書籍は、新たな研究テーマやイノベーションのヒントを与えてくれます。

中級者・上級者向けの本は、内容が高度になる分、自分の興味や目的に合致しているかを慎重に見極めることが大切です。目次やまえがき、参考文献などをよく確認し、可能であれば試し読みをしてから購入することをおすすめします。

生成AIの本を読む前に知っておきたい注意点と、知識を最大限に活かすための賢い活用術

生成AIの本は非常に有益な情報源ですが、その特性を理解した上で読むことが大切です。また、読書で得た知識を最大限に活かすためには、いくつかのコツがあります。

読む際の注意点

- 情報の鮮度に注意する 生成AIの技術は日進月歩で進化しています[47]。そのため、特に出版日が古い書籍の場合、記載されている情報が最新のものではなくなっている可能性があります。ツールの使い方やAPIの仕様などは特に変化が速いため、書籍の情報と合わせて最新の公式ドキュメントなども確認するようにしましょう。

- 鵜呑みにせず批判的な視点も持つ 書籍に書かれている内容が全て正しいとは限りません。特に新しい技術分野では、著者によって見解が異なる場合もあります。複数の情報源を比較したり、自分自身で実際に試してみたりするなど、批判的な視点を持って情報を吟味することが重要です。

- ハルシネーション(もっともらしい嘘)の可能性を理解する 生成AI自体が、事実に基づかない情報を生成することがある「ハルシネーション」という問題が知られています[96]。書籍が生成AIについて解説する際、この問題に触れているか、また、書籍の内容自体にそうした誤情報が含まれていないか、注意深く読む必要があります。

知識を活かすための活用術

- 実際に手を動かしてみる 特に技術書や実践的な内容の本の場合、読んだだけで満足せず、実際に紹介されているツールを使ってみたり、プログラミングコードを実行してみたりすることが理解を深める上で非常に効果的です[58]。

- アウトプットを意識する 読書で得た知識や気づきを、ブログ記事にまとめたり、SNSで発信したり、勉強会で発表したりするなど、何らかの形でアウトプットすることで、記憶の定着を促し、より深い理解に繋がります。

- 他の人と議論する 同じ本を読んだ人や、生成AIに関心のある人と内容について話し合うことで、新たな視点や解釈を発見できることがあります。読書会に参加したり、オンラインコミュニティで意見交換したりするのも良いでしょう。

- 関連情報を深掘りする 本の中で気になったキーワードや技術について、インターネットや他の書籍でさらに詳しく調べてみることで、知識の幅と深さを広げることができます。

生成AIの技術は急速に進化しているため、書籍に記載されている情報が最新ではない可能性や、一部誤った情報が含まれている可能性もあります。購入前に出版日やレビュー、著者の専門性などを確認することをおすすめします。また、複数の情報源を参照し、常に最新の情報を得るよう心がけましょう。

【実践編】生成AIの本で得た知識をあなたのブログ記事作成にフル活用する方法を伝授します

生成AIの本を読んで得た知識は、ブログ記事の作成という具体的なアウトプットに活かすことで、さらに価値あるものになります。ここでは、そのための具体的な方法をいくつかご紹介します。

1. 記事のネタ出しとアイデア発想のヒントに

生成AIに関する本を読むと、最新の技術トレンドや様々な活用事例、社会的な議論など、多くの情報に触れることができます。これらは、ブログ記事の新しいネタや切り口を見つけるための絶好のヒントになります。「この技術を初心者向けに解説したら面白そうだな」「この活用事例を深掘りして紹介したい」といったアイデアが浮かんでくるはずです。本の中で特に興味を持った章やトピックをリストアップしておくと良いでしょう。

2. 記事構成のフレームワークとして活用

多くの解説書や技術書は、情報を論理的かつ体系的に整理して読者に伝えています[13][17]。その構成の仕方は、そのままブログ記事の構成案を作成する際の参考になります。例えば、ある技術について解説する本が「概要→仕組み→メリット・デメリット→活用事例→今後の展望」といった流れで構成されていれば、それを自分のブログ記事の骨子として応用することができます[64]。

3. 専門的な内容の正確な情報源として

生成AIの技術的な側面や専門用語について解説する際、書籍は信頼性の高い情報源となります。インターネット上の情報は手軽ですが、誤りや古い情報も少なくありません。書籍で得た正確な知識に基づいて記事を書くことで、読者からの信頼性を高めることができます。ただし、前述の通り、情報の鮮度には注意が必要です。

4. 読者の疑問や悩みを予測する材料に

初心者向けの入門書などは、読者が抱きやすい疑問点や、つまずきやすいポイントを想定して書かれています[1][2]。これらの内容は、あなたのブログ記事がターゲットとする読者のニーズを理解し、それに応えるための重要な手がかりとなります。「読者はきっとこんなことを知りたがっているはずだ」という仮説を立てるのに役立ちます。

5. 生成AIツール自体のレビュー記事作成に

もしあなたが生成AIツールに関する本を読んだなら、その知識を活かして、特定のツールの使い方やレビュー記事を作成することもできます[49][65]。実際にツールを試しながら、本で学んだ知識と自身の体験を組み合わせることで、オリジナリティの高い、読者の役に立つ記事が書けるでしょう。

生成AIの本から得た知識は、あなたのブログをより深く、より魅力的なものにするための強力なエンジンとなります。ぜひ積極的に活用してみてください。

まとめ 未来を読み解き、創造する力を与えてくれる「生成AIの本」との出会いを大切に

この記事では、生成AIの本の選び方から活用法、そしてブログ記事作成への応用まで、幅広く解説してきました。生成AIという急速に進化する技術分野において、信頼できる情報源である「本」から体系的に学ぶことの価値は計り知れません。

初心者の方は、まずは親しみやすい入門書からスタートし、生成AIの面白さや可能性に触れてみてください。中級者・上級者の方は、ご自身の専門性や目的に合わせて、より深く、より実践的な知識を追求できる書籍を選んでみましょう。そして、本で得た知識は、ぜひ実際の行動やアウトプットに繋げていってください。特にブログ記事作成は、学んだことを整理し、他者に伝える素晴らしい機会となります。

生成AIの技術は、私たちの未来を大きく変える可能性を秘めています。それは、新たな創造性を解放し、これまで不可能だったことを可能にする力を持っています。しかし同時に、私たちはその技術を賢く、倫理的に使いこなすための知識と見識を身につける必要があります。

今日ご紹介したポイントが、あなたにとって最適な「生成AIの本」と出会い、未来を読み解き、そして自ら創造していくための一助となれば幸いです。本との出会いは一期一会です。ぜひ、たくさんの本に触れ、あなたの知的好奇心を満たし、スキルアップに繋げてくださいね。そして、生成AIと共に、より豊かな未来を築いていきましょう。

本記事で紹介した内容は2025年5月現在の情報に基づいています。生成AIの技術や関連書籍の情報は日々更新されるため、常に最新の情報をご確認いただくようお願いいたします。

コメント